Si imaginamos un destino de la literatura similar al destino de la música, en el sentido en el que hoy aplaudimos y celebramos y adoramos al deejay como si de una estrella de rock o de un concertista virtuoso o de un afamado compositor se tratara, y celebramos su trabajo, es decir, el de poner discos, como arte, o mejor dicho, celebramos su collage y su mixtura y su capacidad de navegar por el tiempo y la tradición, de hacer tremolar el tiempo sobre diferentes bases, y extrapolamos el fenómeno al libro, o mejor, al libro electrónico, y pensamos que el escritor dejará de ser ese juntapalabras o el que busca estilo y construye una escritura, y que su función se habrá desplazado hacia un diseñador-maquetador con talento, con conocimientos de programador, que fabrique collages y corta-pegas y links de navegación por las grandes obras de todos los tiempos y aplaudamos su trabajo, lo celebremos como gran hacedor de los tiempos por venir, y colaboremos para que pueda ganarse la vida con mucha mayor soltura que un escritor, porque tal y como dicen algunos, y no sin razón, con semejante tradición para qué escribir o reescribir, o contestar y dialogar con esa tradición, quizá sea suficiente con manipularla y fragmentarla y servirnos de ella para contar la historia que queramos, para seguir ejecutando el hecho literario.

Si imaginamos un destino de la literatura similar al destino de la música, en el sentido en el que hoy aplaudimos y celebramos y adoramos al deejay como si de una estrella de rock o de un concertista virtuoso o de un afamado compositor se tratara, y celebramos su trabajo, es decir, el de poner discos, como arte, o mejor dicho, celebramos su collage y su mixtura y su capacidad de navegar por el tiempo y la tradición, de hacer tremolar el tiempo sobre diferentes bases, y extrapolamos el fenómeno al libro, o mejor, al libro electrónico, y pensamos que el escritor dejará de ser ese juntapalabras o el que busca estilo y construye una escritura, y que su función se habrá desplazado hacia un diseñador-maquetador con talento, con conocimientos de programador, que fabrique collages y corta-pegas y links de navegación por las grandes obras de todos los tiempos y aplaudamos su trabajo, lo celebremos como gran hacedor de los tiempos por venir, y colaboremos para que pueda ganarse la vida con mucha mayor soltura que un escritor, porque tal y como dicen algunos, y no sin razón, con semejante tradición para qué escribir o reescribir, o contestar y dialogar con esa tradición, quizá sea suficiente con manipularla y fragmentarla y servirnos de ella para contar la historia que queramos, para seguir ejecutando el hecho literario.Por ejemplo, yo podría continuar con el montaje de una autobiografía in progress, que ya comenzara con el post La novela deejay, utilizando algunas frases de La vida instrucciones de uso de Georges Perec. Allí se menciona a quien fuera uno de mis tío-abuelos, Joseph Nieto, nacido en 1934 fortuitamente en Paraguay, después de un parto complicado, afincado en Mendoza con su familia y, más tarde, huido a Europa con apenas diecinueve años donde encuentra mujer y trabajo. Las causas de la repentina desaparición de José Nieto del territorio argentino siguen siendo un misterio cuando no una broma: por motivos políticos, piensan algunos, por persecusión de la ley, alegan otros, como si en tantos casos no fuera la misma cosa. La figura del tío José, como se lo conocía en la intimidad, era referida de tanto en tanto cuando las cosas se ponían fuleras: "Habrá que hacer la del tío José", decían, y preparaban las maletas. Sin embargo, ni siquiera las generaciones inmediatamente posteriores lo conocieron en persona.

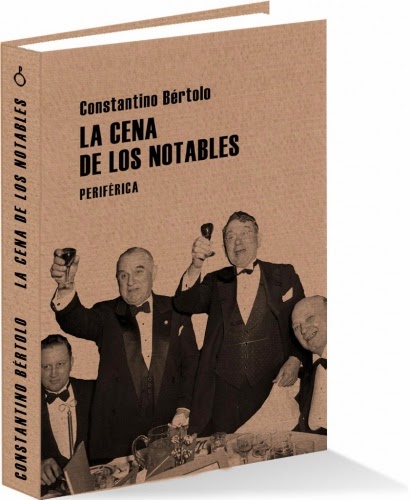

Huelga decir que un diseñador o un maquetador competente y creativo convertiría esta fotografía en producto bien diferente y sobre todo atractivo y estimulante y reverberante para las nuevas generaciones: